借地権は相続できる?必要な対応や注意点、トラブルへの対処法

借地権は相続できる!相続時に必要な対応や注意点、トラブルへの対処法

目次

借地権は相続の対象となります。ただし、相続の際には借地権ならではの手続きや注意点が伴います。また、相続時に地主との間でトラブルが発生するケースも少なくありません。

この記事では、借地権を相続する際に必要な対応や注意点、そしてトラブルを回避するための具体的な対処法についてわかりやすく解説します。借地権の相続に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

借地権とは

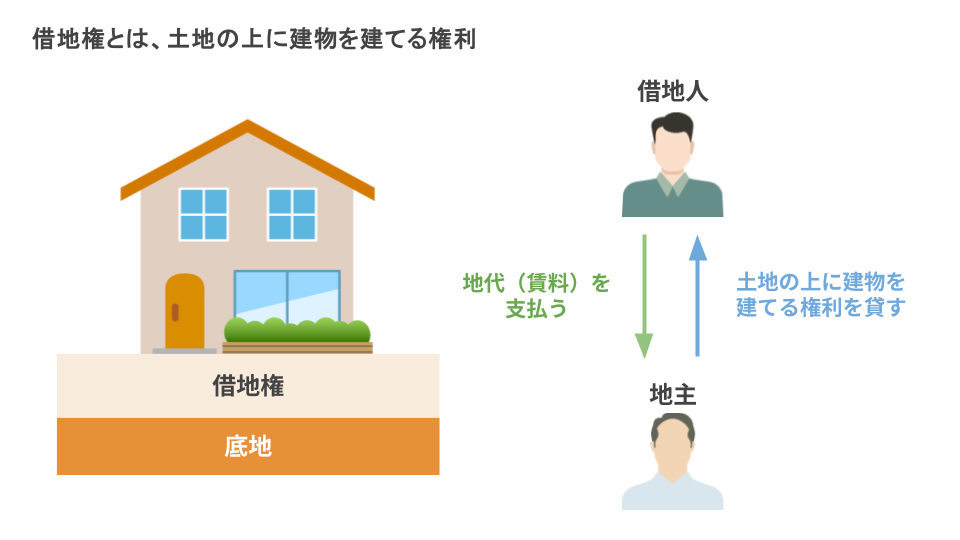

借地権とは、建物を建てる目的で他人の土地を借りる権利のことです。

借地権の権利関係では、土地を貸す人を地主、借りる人を借地人と呼びます。借地人は、土地を借りる代わりに、地主に地代を支払います。

借地権と所有権の違い

借地権と所有権の違いは、土地と建物の所有者です。

借地権は他人の土地を借りて利用する権利であり、建物は所有しているものの、土地は所有していません。つまり、借地人は、建物の所有者ではありますが、土地に関しては利用権のみを持っている状態です。

一方、所有権は土地も建物も自由に使用できる権利です。所有権者は、土地と建物の両方を所有しており、法律の範囲内で自由に利用・処分ができます。

この違いは、相続や売却の際に重要な意味を持ちます。所有権の相続では土地と建物の両方が対象となりますが、借地権の相続では建物と土地利用権のみが対象となり、土地自体は相続対象外となります。

関連記事:借地権とは?種類やメリット・デメリットわかりやすく解説

借地権の相続は地主の許可なく可能

借地権を相続するのに地主側の承諾は不要とされています。

その背景には、借地人の居住権の方が優先されるべきという価値判断があります。もし仮に地主の許可が必須だとしたら、借地人の死亡により土地賃貸借契約が終了してしまったときは賃借人が出て行かなければならない、ということになってしまいます。

こうした事態にならないよう、借地人の権利が強めになっているのです。

ただトラブル防止のためには、事前に相続する旨をしっかりと伝えておくことが望ましいでしょう。また借地権を相続した場合には、借地人としての地位も受け継ぐため、地代などの支払い義務も発生してくる点は注意が必要です。

借地権の遺贈による相続は地主の許可が必要

一方で、相続人以外の第三者へ遺贈する場合は地主の承諾が必要になります。遺贈とは、「遺言で、財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)すること」です。

もし地主の承諾が得られない場合には、地主に代わり裁判所の許可が必要になります。

ただ、土地の利用関係や、地代の支払いなどが、従前の賃貸借と大きく変わっていた場合には、地主の許可が得られなくても、借地非訟を申立てることによってほとんどの場合、裁判所は許可してくれます。

借地権の相続に必要な対応

借地権を相続した際には、主に以下の手続きが必要です。

- 地主への対応

- 相続登記の対応

地主への対応

借地権を相続した場合、まず地主へ借地権を相続する旨を伝えます。地主への連絡に法的義務はありませんが、地主との良好な関係を維持するために連絡を入れておくことが一般的です。ちなみに、借地権の相続自体に地主の承諾は不要であり、承諾料の支払いも必要ありません。

しかし、例外として法定相続人以外の第三者に借地権を遺贈(譲渡)する場合は、地主の承諾が必要となります。

相続登記の対応

続いて、借地上の建物の名義変更を行います。相続が発生したタイミングで行う不動産の名義変更手続きを、相続登記と呼びます。これまで、相続登記は任意とされていましたが、2024年4月1日から義務化されました。

相続登記を行わないと借地上の建物を所有している権利を第三者に主張できません。土地や建物を巡るトラブルに巻き込まれた際、裁判などで不利になるおそれがあります。

また、土地に借地権(賃借権)の登記がされている場合は、権利者の名義変更も必要です。

相続登記(名義変更)に必要な書類をまとめました。これらの書類を用意して、土地が位置する場所を管轄する法務局に提出します。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

- 相続人の住民票もしくは戸籍の附票

- 遺産分割協議書もしくは遺言書

- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)

- 固定資産税評価証明書

相続登記に必要な書類は複雑で、専門的な知識がないと作成は困難です。したがって登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的となります。

借地権を相続する際の注意点

借地権を相続する際の主な注意点は、以下の通りです。

- 更新料や名義書換料などは発生しない

- 共有名義にしない

- 借地権の相続には地主の許可は不要(遺贈の場合は必要)

- 契約内容はそのまま相続人に引き継がれる

- 建物を建て替える際は地主の承諾を得る必要がある

更新料や名義書換料などは発生しない

借地権の相続は「譲渡」には該当しないので、地主への承諾料や更新料、名義書換料といった費用を支払う必要はありません。仮に請求されるようなことがあっても応じる必要はないので安心してください。

共有名義にしない

借地権付き建物を複数人で相続する場合、共有名義で相続することは避けましょう。

共有名義の不動産を活用するには、他の共有者の同意が必要となるケースがあります。例えば、借地権付き建物を売却したいと思っても、共有者のうち誰か一人でも売却に反対する者がいる場合、売却はできません。

そうなると、不動産の活用をめぐって共有者間で意見が割れ、トラブルに発展してしまう場合もあります。

借地権の相続には地主の許可は不要(遺贈の場合は必要)

前述した通り、借地権を相続することに、地主の許可は不要ですが、遺贈の場合は地主の許可が必要になります。

契約内容はそのまま相続人に引き継がれる

相続人が借地人としての一切の権利義務を引き継ぐため、原則的には従前の契約内容がそのまま相続人に引き継がれます。地代についても従前の金額がそのまま適用されます。

相続後に建物を建て替える際は地主の承諾を得る必要がある

借地権を相続した後、建物の建て替えや増築などを行う場合は、原則として地主の承諾が必要です。

地主の承諾を得ずに建て替えや増築を行うと、契約違反となりトラブルの原因になるほか、借地権の契約を解除される可能性もあるので注意しましょう。

また、建物の建て替えや増築を行う場合は、地主に対して承諾料を支払う必要がありますので、地主とのトラブルを防ぐためにも借地権のルールを理解しておきましょう。

相続時に起こりうる借地権のトラブルと対処法

相続時における借地権のトラブルとして、代表的なものは下記があげられます。

- 地主から名義変更料を請求された

- 共有名義で相続してしまい、その後の意見がまとまらない

- 地主から土地を返還してほしいと言われた

- 相続税が高額だった

地主から名義変更料を請求された

借地人側に相続が発生した際、地主から「借地人の名義が変わるので名義変更料を払ってください」という請求があった、というケースがしばしば見られますが、相続により借地人が変わる場合、そのような金銭を支払う必要は一切ありません。

さらに言えば相続が発生 したとしても、引き続き借地権を利用し続けるのに地主の承諾を得る必要もありませんので、ご安心ください。

共有名義で相続してしまい、その後の意見がまとまらない

借地権を共有名義で相続したものの、相続後各共有者間で、借地権の利用について意見がまとまらない、といったこともあります。借地権全部を売却するには、共有者全員の同意が必要になります。処分するのに困ってしまうケースもあるため、借地権を相続する際は、共有名義での相続はやめた方がよいでしょう。

地主から土地を返還してほしいと言われた

借地権の相続について地主に伝える必要はありませんが、念のため伝えておかないと、ということで連絡をいれることもあるでしょう。その際、「相続が発生したんだか ら、借地を返却してほしい」と言われることがあります。

こちらに関しては全く応じる必要はありませんので、ご安心ください。

相続税が高額だった

借地権の立地や条件が良い場合(都心にある等)、価値は非常に高くなります。そうすると自ずと相続税も高額になるため、予想だにしない出費が出てしまうケースも少なくありません。

しかし借地権付き 建物が亡くなった方の自己居住用であれば、一定の要件のもと、課税評価額から80%控除を受けられます。

借地権の登記と対抗要件に注意

対抗要件とは、自己の所有物を第三者に対して「自分のものだ!」と正当に主張できるための要件のことです。不動産の多くは登記がこれに当たります。

借地権においては、以下いずれかの登記をすることで、第三者にも自己の権利を主張することが可能です。

- 土地に賃借権の登記

- 借地上の建物に表題登記(表示登記)

建物の登記(表題登記)は不動産の「身分証」のようなもので、地主の協力なく登記手続きが可能です。

土地に賃借権の登記をする場合、土地所有者である地主の協力が必須(共同申請が必要)なため、難しい場合がほとんどです。

一方、借地人としても、自己の借地権を第三者に主張できないと安心できません。そこで、借地借家法では、以下の要件を満たせば借地権を第三者に対抗することができるとしています。

- その借地上に建物が存在していること

- その建物が借地人の名義で登記されていること

借地権を売却する場合

借地権を相続しても、不動産の活用予定がない場合、建物と借地権を売却することもできます。特に都心部では借地権の相場は非常に高く、高値で売却できるケースも多くあります。

ただし、借地権を第三者に売却しようという場合には、「事前に地主の許可を得ること」が必要です。地主の許可なく勝手に借地権を売却してしまうと、借地契約を解除されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

借地権の譲渡に地主の承諾が必要な理由は、借地権は賃貸借契約の一種であり、賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基づく契約だからです。

つまり、地主側にとっては、どのような人が自分の土地を借りてくれるのかというのは非常に重要な要素です。賃借人が変わったとたん、地代が支払われなくなってしまったり、想定外の用途で使われてしまったりしたら、たまったものではありません。

土地の賃貸借契約には、地主にとってこのようなリスクがあるため、借地権の売却(譲渡)には地主の承諾が必要とされています。

地主から譲渡承諾がなかなか得られない場合は、裁判所に借地非訟の申立てを行うことも可能です。

借地権の評価方法

借地権を売却するとしても、その評価方法はどうなるのか?という疑問を持たれる方も多いことでしょう。借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない、自用地としての価額に借地権割合を乗じて算出します。

この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

参考:国税庁ホームページ

いかがでしたでしょうか、重要な点は、借地権についての正しい情報を集めることです。その上で、自己判断が難しいときや困ったときにはすぐに専門業者へ相談するとよいでしょう。

借地権の評価額を知りたい方は、当社が提供する以下の無料査定サービスもご利用ください。

借地権の相続に関するよくある質問

借地権の相続に関して、多くの人が疑問に思う部分と回答をまとめました。

Q1.借地権は相続放棄ができる?

借地権は、ほかの相続財産と同様に相続放棄が可能です。相続放棄は「相続を知った日から3カ月以内」であれば行うことができます。

ただし相続放棄は慎重に判断する必要があります。相続放棄をすると、借地権だけでなくほかの財産も一切相続ができなくなるためです。借地権だけを相続放棄し、そのほかの財産を引き継ぐということはできません。

借地権の相続放棄を検討する際は、以下の点を考慮しましょう。

- 借地権付き建物を相続する際の相続税

- 借地権付き建物の資産価値

- 借地権付き建物の今後の活用方法

- 地代を支払い続けていけるかどうか

これらの要素を踏まえて判断することが大切です。もし不安な点がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

関連記事:借地権を相続放棄する方法とは~放棄できない4つのケースも紹介~

Q2.地主から土地(底地)を買い取ることはできる?

双方の合意があれば、可能ですが、現実的には地主から底地を買い取ることができるケースは非常に少ないです。

そのため、借地人から地主に底地の買取を提案する場合は、借地権に詳しい不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。底地の買取には、専門知識が求められるため、自分で交渉を進めるよりも、借地権売買の仲介実績がある不動産会社のサポートを受けた方が有利に働くでしょう。

Q3.地主に借地権を買い取ってもらうことはできる?

条件が合えば、反対に借地権を地主に買い取ってもらうことも可能です。ただし、地主の了承が必要になります。

本来、借地権を第三者に売却する際は地主に対して譲渡承諾料を支払う必要があります。ですがこの承諾料は地主に借地権を売却する際は不要です。借地人から地主へ借地権の売却を提案する際は、おおよそ更地価格の5割程度の値段が相場になっています。あくまで目安ですのでこれより低い価格で取引されることも多々あります。

関連記事:借地権の売却相場は「誰に売るか」で変わる?高く売るためのポイント

借地権の相続で判断に迷ったら専門家に相談しよう

この記事では、借地権の基礎知識や相続時の注意点などを幅広く解説しました。借地権の相続は、一般的な不動産相続とは異なる複雑さがあります。

自己判断が難しいときや困ったときにはすぐに借地権の専門業者へ相談するとよいでしょう。中央プロパティーでは、相続した借地権の売却サポートを無料で行っています。

- 借地権を相続したが空き家のまま放置している

- 活用予定がなく、借地権を手放したい

- 相続後に地主とのトラブルに困っている

などのお悩みがある方は、ぜひご相談ください。多くのノウハウを持つ専門家が相続に関する一連の手続きを安心して進められるようアドバイスいたします。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。