底地を相続するメリットデメリットとは?相続後のよくあるトラブルも解説

底地を相続するメリットデメリットとは?相続後のよくあるトラブルも解説

底地を相続すると、安定収入や将来的な土地活用などのメリットがある一方、税金や借地人とのトラブル、活用制限など、デメリットも存在します。

この記事では、底地相続のメリット・デメリット、相続後に起こりうるトラブル、そして最適な対処法まで、わかりやすく解説します。

<この記事でわかること>

- 底地相続のメリット・デメリット

- 底地の相続でよくあるトラブル

- 底地を相続した際の手続き

- 相続した底地を売却する方法

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

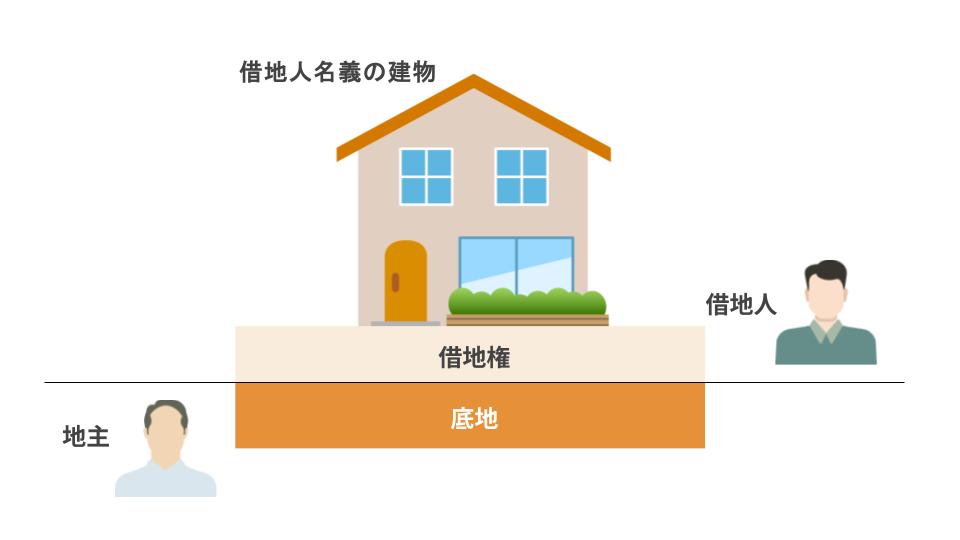

底地とは

底地とは、借地権が設定されている土地のことです。簡単にいうと、他人に土地を貸している場合に貸している土地のことを底地(貸宅地)といいます。

底地は土地の一種ですが、借地権は土地の借主である借地人に貸しているため、底地の所有者である地主は土地を自由に活用できるわけではありません。

底地と借地の定義は以下のようになります。

- 底地:借地権が設定されている土地

- 借地:建物を所有することを目的として借りる土地

この点から、底地の上には建物が建てられているのが基本です。

建物の所有を目的とした借地の利用には、借地借家法が適用されます。こちらの法律は、借主の権利を守る法律であり、貸主である地主の権利は制限を受けます。例えば、地主が希望しても賃貸借契約を解除できません。

底地は土地の自由な活用が難しいことに加え、契約解除も簡単にできないことなどから、底地価格は一般的に更地価格よりも安くなっています。

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

底地を相続するメリット

底地を相続するメリットは以下の点が挙げられます。

1. 安定収入が得られる

底地を相続する最大のメリットとして、安定的な地代収入の確保が挙げられます。借地権が存続する限り、地主は借地人から毎月一定の地代を受け取ることができます。

さらに、底地を相続することで、建物の建替えや増改築、契約更新、名義変更などに際して、借地人から承諾料として金銭を受け取ることができる点もメリットと言えます。

2. 将来的な土地活用

借地権の契約期間が満了した場合、更地として土地を返還されます。土地を返してもらった後は、建物を建てたり、売却したりするなど、自由に土地を活用することができます。

3.節税効果が見込める

底地を相続する場合、小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の節税効果が見込めます。小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

底地の場合、相続人が貸付事業を継続するという要件を満たせば、「貸付事業用宅地」として特例を適用できます。

ただし、特例の適用は自動ではなく、相続税申告時に所定の書類を添付する必要があります。具体的には、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどが必要です。

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

底地を相続するデメリット

一方、底地を相続するデメリットは以下の点が挙げられます。

1. 収益性が低い

底地から得られる賃料収入は、一般的に固定資産税などの経費の3~4倍程度とされており、アパート経営や駐車場経営に比べて収益性は低いと言えます。

また、底地を所有することで、固定資産税、都市計画税、所得税などの税金負担が発生します。地代の額や収益性によっては、これらの税額が地代収入を上回る可能性があるため、運用目的で底地を保有するメリットは限定的です。

2. 土地活用の制限がある

借地権が設定されているため、所有者は土地を自由に活用することができません。

借地人の居住権や借地権の存続期間を尊重する必要があり、更地化や売却、建物の建築など、所有者の意向通りの土地活用が難しい場合があります。

3. 借地人とのトラブルリスク

地代滞納、地代の値上げ、更新や譲渡などを巡って、借地人との間で様々なトラブルが発生する可能性があります。

トラブルが大きくなると、裁判など法的知識に基づいた対応が必要となるケースもあり、弁護士への相談が必要となる場面も想定されます。

4. 相続税評価額と実勢価格の乖離

底地の相続税評価額は、実勢価格(実際に売買される際の価格)よりも高くなる傾向があります。

そのため、相続税を支払うために、底地を売却せざるを得ない状況に陥る可能性があります。

しかし、底地は実勢価格が低いため、売却益で相続税の支払いができないケースもあり得ます。

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

底地の相続時によくあるトラブル

底地の相続においては、相続人同士や借地人と予期せぬトラブルが発生する可能性があります。

底地の共有によるトラブル

遺産分割協議において、底地を共有財産として相続する場合、共有者間の利害関係の調整が困難となり、トラブルに発展するケースがあります。

例えば、地代の分配比率、共有持分の変更、借地権者との交渉窓口、将来的な売却方針など、共有者間で意見が対立する可能性があります。

このようなトラブルを回避するためには、遺産分割協議の段階で、底地を単独所有とするか、共有とする場合でも共有者を限定するなどの対策を検討する必要があります。

関連記事:共有名義の底地を売却する方法~共有状態はトラブルのもと~

底地売却の難航

底地は、一般的な不動産と比較して需要が限られるため、売却が困難な場合があります。特に、借地権の種類や契約内容、土地の立地条件によっては、買い手を見つけることが難しいケースもあります。

売却を検討する場合は、借地人への売却交渉、専門の買取業者への相談、仲介業者への依頼など、複数の選択肢を検討し、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。

底地の相続は、複雑な権利関係や法的知識を要する場面が多いため、専門家である弁護士や司法書士、税理士などのサポートを受けることが重要です。

関連記事:底地のよくあるトラブル|正しい解決方法と適切な相談先を紹介

底地の相続時に必要な手続き

底地の相続に際して、以下の手続きが必要です。

1. 相続人の確定

遺言書の有無を確認し、法定相続か遺言相続かを判断します。法定相続の場合は、民法で定められた相続順位と相続分に基づき、相続人を確定します。

複雑な家族構成や、遺言の内容に疑義が生じる場合は、家庭裁判所における調停や審判が必要となるケースもあります。

2. 遺産の調査・財産目録の作成

相続財産を特定し、財産目録を作成します。底地を含む不動産、預貯金、有価証券、動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査対象となります。

相続財産の全体像を把握することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

3. 相続登記

相続により取得した底地について、法務局で相続登記を行います。相続登記を怠ると、所有権関係が不明確になり、将来的な売却や相続時に支障をきたす可能性があります。

なお、2024年4月1日以降は、相続登記が義務化され、正当な理由なく登記を怠ると、過料が科される場合があります。

4. 相続税申告・納税

相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ相続税申告書を提出し、相続税を納付します。

底地の相続税評価額は、更地価格よりも低く評価されるものの、高額な相続税が発生する可能性もあるため、事前のシミュレーションや節税対策が重要となります。

これらの手続きは、それぞれ専門的な知識を要するため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へ相談・依頼することを推奨します。専門家のサポートを受けることで、手続きの負担を軽減し、正確かつスムーズな相続を実現することができます。

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

相続した底地を売却する4つの方法

底地の売却方法は、所有者の状況やニーズによって最適な選択肢が異なります。主な売却方法としては、以下の4つの方法が挙げられます。

1. 借地人への売却

借地人にとって、底地を取得することは借地権が消滅し、土地の所有権を取得できるという大きなメリットがあります。そのため、借地人は底地購入に意欲的なケースが多く、地主にとっては高値で売却できる可能性、かつ、早期に売却できるメリットがあります。

しかし、借地人に購入資金がない場合や、購入意欲が低い場合は交渉が難航する可能性もあります。成功させるには、借地人のニーズを把握し、丁寧な交渉を行うことが重要です。

2. 完全所有権への移行

借地人が土地を所有している場合、地主との等価交換によって底地を完全所有権の土地に移行し、売却する方法があります。これにより、土地の利用制限がなくなり、市場価値が高まります。

しかし、等価交換の手続きは複雑で、完了までに時間を要する点が課題です。

3. 底地と借地権の同時売却

借地人との協力のもと、底地と借地権を同時に第三者に売却する方法です。買い手は土地全体の所有権を取得できるため、魅力的な選択肢となります。

ただし、借地人との合意形成や、売却益の分配など、調整すべき事項が多いため、事前の綿密な計画と交渉が不可欠です。

4. 専門の不動産業者への売却

底地専門の不動産会社に売却する方法です。底地の専門会社は、底地の売買に特化したノウハウを有しており、一般市場では買い手が見つかりにくい底地も、迅速な売却と確実な現金化が期待できます。

しかし、買取業者の場合は、自社の利益を確保する必要があるため、買取価格は相場よりも大幅に低くなる傾向があります。少しでも高く売却したい方は、仲介業者を選択するようにしましょう。

関連記事:底地買取のおすすめ業者はどこ?買取と仲介の違いも解説

底地を相続した場合のよくある質問

Q.底地を相続した際の、遺産分割協議で注意すべき点は?

底地の遺産分割で特に注意すべき点は、共有状態を避けることです。

底地を共有状態のまま相続すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 売却の難航

底地を売却する際には、共有者全員の同意が必要となります。共有者が多いほど、意見がまとまらず、売却が難航する可能性が高くなります。 - 価格の低下

共有状態の底地は、買い手にとって敬遠されがちです。そのため、売却価格が低くなる可能性があります。 - 管理の煩雑さ

共有状態の底地は、管理や維持費用を共有者で分担する必要があります。共有者が多いほど、管理が煩雑になり、トラブルが発生する可能性も高くなります。

これらの問題を避けるためには、遺産分割協議の際に、底地を単独所有とするか、共有とする場合でも共有者をできるだけ少なくすることが重要です。

Q.底地を相続した後、相続税を払わなかったら、底地は差し押さえになりますか?

相続税の納税は、原則として、相続発生から10か月以内が期限であり、かつ、一括での納付が必要とされますが、相続税の納税を滞納すると、延滞税が加算される他、最悪、差押等のを受ける恐れがあります。

差し押さえの対象は、滞納者の生活や事業への影響が少ないものから選ばれやすいので、相続人の生活との関係性の薄い底地が差押される可能性は十分あるかと推測されます。

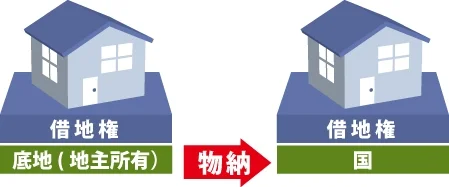

相続税の滞納を避けたいが、現状として納税資金が足りていないという場合は、底地等を物納する、底地等を売却して納税資金を調達する等の対策を検討する必要があります。

Q.相続税が払えない場合、底地の物納はできますか?

下記の要件を全て満たせば物納は認められます。

- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の場合

- 申請財産が物納の対象になる財産で申請順位による場合

- 物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出した場合

- 物納適格財産である場合

上記のうち、特に重要になってくるのが、「物納適格財産であること」という要件です。具体的には下記のような状態だと物納適格財産には当たりません。

- 担保権(抵当権など)設定されている

- 差押えられている

- 所有権の存否、帰属について争いがある

- 境界が明確でない

- 隣接地から、及び隣接地へ建物等が越境している

- 適法に接道していない

- 借地権の目的となっている土地(底地)で、借地人が不明

- 借地契約の内容が地主に著しく不利である

- 地代の滞納がある

- 地代が供託されている

等があります。物納が難しそうな底地は生前に売却することも一つの手法です。

また、底地が物納されると、国(財務省)が地主になります。

関係としては、地主が第三者に譲渡した場合と変わりませんので借地権の対抗関係(建物登記等)を備えていれば、借地人は国に対し借地権を主張できます。地代等も以前の契約内容を引き継ぎます。

Q.底地を相続しましたが、固定資産税が払えません…対処法はありますか。

底地を相続したものの、地代収入が固定資産税にほぼ充当され、土地の収益性にお悩みであること、お察しいたします。このような場合、底地の売却が有効な選択肢となります。

売却先は、借地人が第一候補となります。借地人は底地を取得することで、土地の所有権を得て、自由な土地活用が可能になるため、高値での売却が期待できます。

借地人への売却が難しい場合は、買取業者または仲介業者に依頼する方法があります。買取業者は迅速な売却が期待できますが、買取価格は低くなる傾向があります。仲介業者は、売却までに2週間程度かかりますが、高値で売却できる可能性があります。

いずれの場合も、複数の業者に相談し、比較検討することが重要です。

底地専門の仲介業者|トラブルなし&高額売却をサポートします! ≫

まとめ

底地は、借地権が設定されている土地のことです。借地人からの地代や更新料などの収入を得られるほか、地主は新たに建物を建てるための投資は不要で、建物管理も借地人が行うなど手間がかからない点はメリットです。一方で地主は土地を自由に活用できないほか各種税金が発生する点などはデメリットとなるため覚えておきましょう。また、借地人とのトラブルが起こるケースも珍しくないため注意してください。

底地の管理や借地人とのトラブルで困っている方は、売却するのも1つの選択肢です。中央プロパティーは、底地・借地権を専門に扱う不動産です。底地の管理、借地人とのトラブル解決、売却まですべてワンストップで対応できるノウハウがあります。

底地の売却をご検討の方は、ぜひ中央プロパティーへご相談ください。

この記事の監修者

代表取締役 /

宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。