借地権トラブルの対処法|地代・立ち退き・相続問題を解決するには?

借地権トラブルの対処法|地代・立ち退き・相続問題を解決するには?

目次

借地権トラブルは、土地を貸す地主と土地を借りる借地人との間で起きる問題です。

中でも、地代や立ち退き、相続がきっかけによるトラブルが起きやすい傾向にあります。

当記事では、借地権にまつわる代表的なトラブルとその解決策について解説します。

トラブルの種類や借地権におけるデメリットの側面、トラブルに対処する方法も併せて確認し、借地権に関するトラブルの発生を防ぎながら地主と良好な関係を築けるよう努めましょう。

【借地権トラブル1】地代や更新料について

借地権にまつわる地代や更新料のトラブルとしては、以下のようなものがあります。

- 地代の値上げ

- 地代の滞納

- 更新料の支払い

ここでは、地代や更新料といった借地権を巡る金銭的なトラブルについて、具体的な事例と借地権者が講じることができる対処法を紹介します。

地代の値上げ

まずは、地代の値上げに関するトラブルについて解説します。

地代を値上げする理由や、金額が妥当かどうかが争点になることが多いです。

地代の値上げに関するトラブルの例

借地権が設定された土地(借地)を借りる場合は、土地を借りる対価として決められた金額の地代を地主に定期的に支払います。

しかし、この地代の大幅な値上げを地主から要求されるケースがあるのです。

要求の仕方や交渉の展開によっては、借地人と地主の間でトラブルに発展する可能性があります。

ちなみに、地代の増額を行うことは地主に認められた権利です。

ただし、地代の値上げを請求するためには、基本的には「借地借家法」で定められた以下の要件を満たす必要があります。

地主が地代の値上げを請求できるケース▼

- 土地に関する租税公課が増加した場合(固定資産税や都市計画税など)

- 近隣地域での類似物件と比べて、地代が著しく安い場合

- 経済事情における変動があった場合

- 土地価格が上昇した場合

※借地借家法第11条より要約

借地人が実施できるトラブルへの対応策

地主から地代の値上げを請求されたときは、契約書に地代値上げの条件や手続きが明記されているかを確認しましょう。

地代の値上げ理由が不明確な場合は、地主に具体的な根拠を求めます。

地主が不当な地代の値上げを行っている可能性があるためです。

また、地主との直接交渉はトラブルの原因となる可能性があるため、弁護士などの専門家に相談し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

地代の滞納

続いて、地代の滞納について解説します。

前提として、本来借地人は土地の賃貸借契約(借地契約)を継続するために、地主への地代の支払いが必要です。

地代の滞納に関するトラブルの例

借地人の経済的な事情や、うっかりとした失念などにより地代を滞納していると、地主から督促を受けることになります。

地代を滞納した理由や金額、滞納期間などにもよりますが、場合によっては債務不履行を理由に借地契約を解除されてしまうおそれがあります。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

地代の支払いは借地人の義務であり、滞納は契約解除につながる可能性があるため、注意が必要です。

もし地代の支払いが困難な場合は、早めに地主に相談し、分割払いや支払い猶予期間を認めてもらうための交渉を試みます。

なお、地主から督促が届いた場合は無視せず、できる限り早急に支払い計画を立てるか、専門家に相談することをおすすめします。

更新料の支払い

続いて、土地の賃貸借契約を更新するタイミングで起こり得るトラブルについ解説します。

更新料を「支払う・支払わない」を巡ってトラブルになることが多いです。

更新料の支払いに関するトラブルの例

土地の賃貸借契約(借地契約)を更新する際には、地主から更新料の支払いを求められることも珍しくありません。

借地権の更新料は法律によって定められているものではなく、地主と借地人との合意によって更新料の有無や金額が決まります。

このことから、契約更新時に地主から高額な更新料を請求されるケースや、契約書に明記されていない更新料を要求されるケースが起こり得るのです。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

更新料に関するトラブルを回避するためには、まず契約書を確認し、更新料の有無や金額が明記されているかを確認します。

契約書に更新料の記載がある場合や、過去に支払った実績がある場合は、原則として更新料の支払い義務が生じます。

ただし、あまりにも更新料が高すぎる場合は、「更新させたくない」「契約終了にして土地を返してほしい」という地主の本音が存在する場合があります。

ちなみに、一般的な借地権更新料の相場は「借地権価格の5%程度」と言われていますが、裁判所による判断では「更地価格の3%程度」となるケースが多く見られます。

借地権の更新料は、地域や契約内容によって相場が異なるため、借地権に詳しい弁護士や不動産会社などの専門家に相談し、助言を求めてみると良いでしょう。

【借地権トラブル2】立ち退きについて

借地の場合、地主の都合などによって借地人が立ち退きを要求されるケースも存在します。

借地人は借地の上に建てた自己所有の建物に住んでいる場合が多いため、立ち退くことに納得がいかず、トラブルに発展するケースも少なくありません。

立ち退きに関するトラブルの例

借地権に関する立ち退きトラブルとしては、以下のようなケースがあります。

- 地主から突然「借地契約を更新しない」と言われ、立ち退きを求められる

- 借地上の建物が朽廃・老朽化し、地主から取り壊しを理由に立ち退きを要求される

地主が一方的に借地契約の解除や更新の拒否をするためには「正当事由」が必要

地主から借地人に立ち退きを要求する場合には、「正当事由」が求められます。

正当事由とは、地主が土地を自ら利用する必要性や、借地人の対応状況などが該当します。

例としては、地主自身が土地を使用する必要がある場合や、借地人が契約条件を著しく違反している場合などが挙げられます。

裁判所が正当事由かどうかを判断する4つのポイント

正当事由かどうかは、以下の4つの観点をもとに、地主と借地人のそれぞれの事情を比較した上で裁判所が判断します。

- 地主・借地人双方における土地利用の必要性

- 借地に関する従前の経過

- 土地の利用状況

- 立ち退き料など、借地人の経済的損失を補填しようとする地主の意思の有無

ただし、これらのポイントはあくまで判断の目安であり、これら全てを満たす必要はありません。

正当事由にあたるかどうかかはケースバイケースであり、裁判所の最終的な判断は、裁判判例や、鑑定委員会(不動産鑑定士・弁護士・建築士)などの専門家の意見も参考にしながら総合的に勘案され、下されます。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

借地人が借地上の建物に居住し、地代や更新料をきちんと支払っている場合は、借地借家法によって借地人の権利が強く保護されます。

しかし、借地人側に「地代の滞納・不払いがある」「地主に無断で再築や増改築を行った」などの過失がある場合、地主側の主張が認められやすくなる可能性があります。

このようなケースに該当しないよう、適切に借地を利用することが、トラブルの防止につながります。

もしも地主に立ち退きを要求された場合は、まず契約内容を確認しましょう。

借地契約の種類によって立ち退きの可否が異なる可能性があるためです。

次に、立退料の有無や条件について地主と交渉します。

不当に立ち退きを迫られた場合は、弁護士に相談し、裁判や調停に持ち込むことも検討しましょう。

さらに、借地権に関するトラブルは、各自治体の相談窓口、法テラス(日本司法支援センター)などの公的機関に相談することも可能です。

第三者の意見を聞くことで、解決の糸口が見つかることもあります。

【借地権トラブル3】売買について

借地権の売買を巡ってトラブルになることもあります。

借地権の売買には、地主と借地人のほか、買主である第三者も関わってくるため、複雑なトラブルに発展してしまうケースも珍しくありません。

借地権の売買に関するトラブルの例

借地権の売買に関するトラブルとしては、借地人が借地権付き建物を第三者に売却しようとしたが、地主が承諾しないというケースが典型的です。

また、住宅ローンを利用して借地権付き建物を購入する際には、地主の融資承諾が必要です。

地主の許可が得られないまま、借地権の売却や転貸・譲渡、住宅ローンにおける抵当権の設定などの手続きを進めると、地主との間でトラブルに発展するおそれがあります。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

借地権を第三者に売却(譲渡)するには、地主の承諾(譲渡承諾書)と承諾料(譲渡承諾料)の支払いが不可欠であり、これらをめぐってトラブルが発生することがあります。

しかし、地主が承諾を拒否するケースも存在します。

地主が借地権付き建物の譲渡を承諾しない具体的な理由としては、その第三者が信頼できる人物かどうか不明で、ちゃんと地代を回収できるか不安な場合や、これまでの借地人との関係が良好であるため、今の関係を崩したくない場合などです。

さらに地主が承諾する場合も、地代の値上げを譲渡の条件としたり、譲渡先が外国籍や法人の場合は認めないなど、一定の条件を提示するケースがあります。

もし地主が正当な理由なしに承諾を拒否した場合、借地人は裁判所に対し、「借地非訟手続」における代諾許可の申立てを行うことができます。

これは、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求める手続きで、裁判所が相当※と認めれば、地主の承諾がなくても借地権の譲渡が可能となります。

ただし、裁判所から代諾許可を得た場合でも、地主に対する承諾料の支払いは必要となる点に注意が必要です。

承諾料の額についても、当事者間で合意できない場合は、裁判所が決定することになります。

※例:借地権の譲受人が地代の支払い能力を有する場合など

【借地権トラブル4】相続について

借地権の相続は通常の不動産相続と比べて権利関係が複雑であることから、さまざまトラブルの原因となりがちです。

加えて、相続によって地主と相続人の関係性が新たに形成され、相反する立場の地主と新借地人とのトラブルも生じやすいと言えます。

こちらでは、借地権の相続に関する主なトラブルと、その対処法について詳しく解説します。

借地権の相続に関するトラブルの例

借地権の相続に関するトラブルとしては、以下のものが一般的です。

- 誰が借地権付き建物を相続するか、相続人同士で揉める

- 借地権付き建物を共有名義で相続し、共有者間で揉める

- 相続をきっかけに、地主との関係性が悪化する

誰が借地権付き建物を相続するか、相続人同士で揉める

不動産は相続財産の中でも価値の高いものであるため、借地権付き建物を誰が相続するのか、相続人同士で揉めることがあります。

被相続者の遺言がない場合は、法定相続分に従って分割することになりますが、分割方法をめぐってトラブルに発展するケースがあります。

借地権付き建物を共有名義で相続し、共有者間で揉める

不動産は現金のように物理的に分割することが困難なため、相続において共有名義という形態が選択されることがあります。

しかし、共有名義は後々のトラブルの種となる可能性を秘めています。

借地権付き建物を相続人ら(複数人)の共有名義のままにしておくことで、「不動産の維持にかかる費用や地代を負担してくれない」「不動産管理に対する意見が対立する」などのトラブルが発生しかねないのです。

相続をきっかけに、地主との関係性が悪化する

相続をきっかけに、これまでの借地人と地主との関係性がリセットされることで生じるトラブルもあります。

新しい相続人が地主との契約内容を十分に把握していなかったことで、誤解や不信感が生じるケースなどです。

また、地主は、借地人の相続をきっかけに、地代の増額や土地の返還を求めてくる場合があります。

もともと大きなトラブルがなかった場合でも、相続によって一気に関係性が悪化してしまうケースも珍しくありません。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

まず、相続人同士のトラブルについて解説します。

基本的には遺産分割協議(話し合い)での解決を目指します。

しかし、合意に至らない場合は、遺産分割調停を利用するなどの法的手段を検討することになります。

また、共有名義の不動産において、他の共有者が管理費用などを払ってくれない場合は、求償請求訴訟(滞納された管理費用を5年前まで遡って支払いを求めることができる申し立て)を提起することができます。

これらの手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが必須です。

一方、地主との関係悪化を防ぐためには、適切なコミュニケーションをとることが何よりも大切です。

相続が発生した際は、できるだけ早く地主に連絡を入れ、相続の事実を伝えましょう。

その際、改めて借地契約の内容(契約期間、地代、更新料など)を確認し、双方の認識を一致させておくと良いでしょう。

また、被相続人が地代を滞納していた可能性も考慮し、地主との間で丁寧なコミュニケーションを心掛け、過去の経緯や現在の状況を正確に把握するよう努めましょう。

地主との良好な関係は、将来的な契約更新や条件交渉をスムーズに進める上で、大きなメリットとなります。

【借地権トラブル5】建物の増改築・建て替えについて

借地権付き建物の増改築や建て替えは、地主とのトラブルが発生しやすい事案の一つです。

ここでは、借地権付き建物の増改築・建て替えに関する主なトラブルと、借地人が取るべき対応策について詳しく解説します。

借地権付き建物の増改築・建て替えに関するトラブルの例

借地人が老朽化した建物を建て替えようとしたが、地主から許可を得られなかったというケースや、増築して店舗を併設したところ、地主から契約違反だと指摘されたというケースがあります。

地主はなぜ、建物の増改築の許可を出さないのでしょうか。

その理由としては、建物が新しくなることで借地契約が長期にわたり継続する可能性が高くなり、地主にとって土地を取り戻せる機会が遠のいてしまうという不安があるからです。

さらに、将来的には地主からの更新拒絶により借地人から建物買取請求を受ける場合、増改築がきっかけで建物の価値が高まる可能性があり、地主にとって予想外の経済的負担となる恐れがあることも理由として考えられます。

なお、借地上の建物の増改築や建て替えには地主の承諾が必要であり、無断で行うと契約違反とみなされ、最悪の場合は契約解除となる可能性があります。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

まずは、借地契約書に増改築や建て替えの条件が記載されているかをチェックしましょう。

そして、工事を行う前に必ず地主への許可を求めます。

増改築や建て替えを行う際は、地主から承諾料の支払いを求められるケースがほとんどです。

承諾料を求められたときは相場を調べて適切な金額かどうかを確かめましょう。

地域や物件の状況によって相場は異なるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

また、地主が正当な理由なく増改築や建て替えを拒否する場合、裁判所に「地主の承諾に代わる許可」を求める申立て(借地非訟手続き)が可能です。

裁判所が認めた場合は、増改築や建て替えを行うことが可能となります。

ただし、裁判期間は半年~1年ほどが目安と言われており、時間だけでなく専門的な知識や費用も必要となります。

【借地権トラブル6】地主の底地売却について

ここまで、借地人側が行動することで起こり得るトラブルの例を解説してきました。

しかし、借地権には地主側が行動を起こすことで起こり得るトラブルもあります。

ここからは、地主による底地売却が原因で生じるトラブル事例と、借地人が実施できる対応策について詳しく解説します。

地主の底地売却に関するトラブルの例

地主は、借地人に通知することなく、底地を第三者に売却することができます。

地主が土地を第三者に売却すると、新しい地主が土地の賃貸借契約(借地契約)を引き継ぎます。

この新しい地主が高額な地代を要求してくるケースがあるのです。

借地人が実施できるトラブルへの対応策

新しい地主が高額な地代を要求してきたら、まずは契約書で現在の地代や、地代の増額に関する条項と特約があるかを確認しましょう。

契約内容によっては、地主が勝手に地代を引き上げることができない場合があります。

加えて、借地借家法では、地代の増額には「経済事情の変動」や「近隣の地代相場との比較」といった正当な理由が必要とされています。

新しい地主の都合だけで、一方的に地代の値上げを要求することはできないのです。

したがって借地人は、地主に要求する地代増額の根拠を確かめることをおすすめします。

もし地主との交渉がまとまらない場合、裁判所に「地代増減額請求調停」を申し立てることが可能です。

この調停は、いきなり裁判を起こす前に必ず通るべき手続き(=調停前置主義)とされています。

したがって、いきなり訴訟を提起することはできません。

もし調停でも解決できなかったときに、はじめて訴訟に進むことができます。

また、トラブルを根本的に解決する方法として、所有者(地主)が第三者に底地を売ってしまう前に早めに地主と協議して底地を購入するという選択肢もあります。

借地人が底地を買い取れば、土地は完全所有となり、地代支払いの義務から解放され、土地の自由な利用が可能になります。

底地の購入が難しい場合は、新しい地主と良好な関係を築けるよう努めましょう。

新しい地主と面会して、現在の契約内容について確認することをおすすめします。

もし、底地の購入も、地主との良好な関係の構築も難しい場合は、借地権を売却し、転居するという選択肢も視野に入れると良いでしょう。

借地人が借地権トラブルに対処するには?

借地権は、地主の底地権と密接に関係しているため、通常の所有権に比べてトラブルが発生しやすいという特徴があります。

借地権にまつわるトラブルを防ぐためには、日頃から地主とのコミュニケーションを大切にし、良好な関係性を構築することを心がけましょう。

また、トラブルが発生した際にも、基本的には話し合いによる解決を目指すことが大切です。

借地権トラブルが起きた際に借地人が踏むべき対応手順

借地権トラブルが発覚してから、解決を試みるまでの大まかな手順は以下の通りです。

- 契約書や関連資料を確認する

- 地主と話し合いや交渉を試みる

- 専門家のサポートを受ける

- 調停・裁判など法的手続きを検討する

Step1.契約書や関連資料を確認する

借地権トラブルが発生した際、まず行うべきは契約書や関連資料の確認です。

契約内容を確かめて、地主の主張する根拠となる条項があるかどうかを確認します。

主な確認項目は、借地契約書、地主とのやり取りの記録、過去の地代支払いの履歴、契約更新に関する通知や交渉履歴などです。

Step2.地主と話し合いや交渉を試みる

資料の確認後は、地主との話し合いを行います。

話し合いの場でトラブルの内容と原因、地主の主張を再確認しましょう。

あわせて、借地人の立場で主張したいことを伝えます。

なお、交渉の場で決まったことは、書面に残すことを強くおすすめします。

後々のトラブル防止や、万が一法的手続きに発展した場合の証拠として役立つためです。

Step3.専門家のサポートを受ける

地主との交渉が難しい場合は、借地権に詳しい弁護士や、借地権を専門とする不動産会社の助けを借りましょう。

トラブルが深刻化する前に専門家に相談することで、適切な解決策を見つけやすくなります。

専門家は法律面からのアドバイスだけでなく、類似事例の情報提供や交渉の代行などを通して、多角的にサポートしてくれます。

Step4. 調停・裁判など法的手続きを検討する

話し合いや交渉での解決が難しい場合、調停や裁判などの法的手続きを検討します。

ただし、これらの手続きには時間と費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいため、最終的な手段として検討しましょう。

トラブル解決が難しい場合は専門家に相談を!

借地権は、建物を建てる目的で土地を借りる権利です。

地主様の権利(底地権)と密接に関わるため、当事者間で意見の相違や問題が生じやすい側面があります。

特に、地代、更新料、立ち退きをめぐる交渉や、権利の売買・相続に関する手続きなどで課題が生じやすい点は認識しておきましょう。

借地権に関する事柄は複雑な場合も多いため、ご自身での対応が難しいと感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

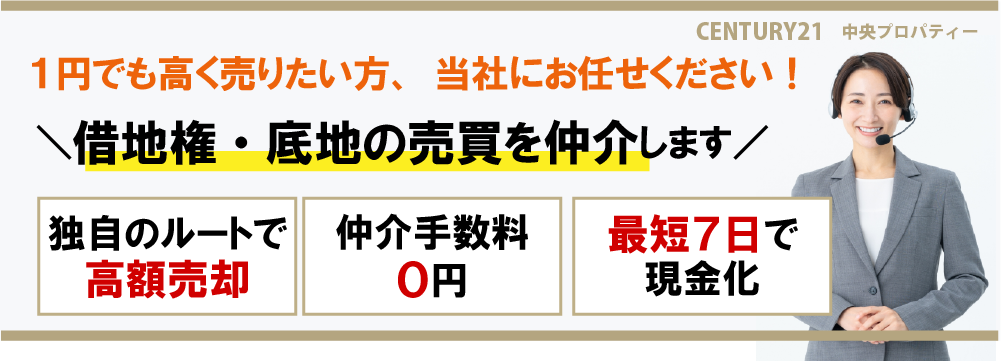

センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産仲介会社です。

これまで、数多くの借地権トラブルを解決へと導いてまいりました。

経験豊富な社内の専属弁護士による無料相談も受け付けておりますので、借地権でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。